前回の若者の読書数にい関する本と同様飯田さんの著書、町の本屋はいかにしてつぶれてきたか、を読みました。

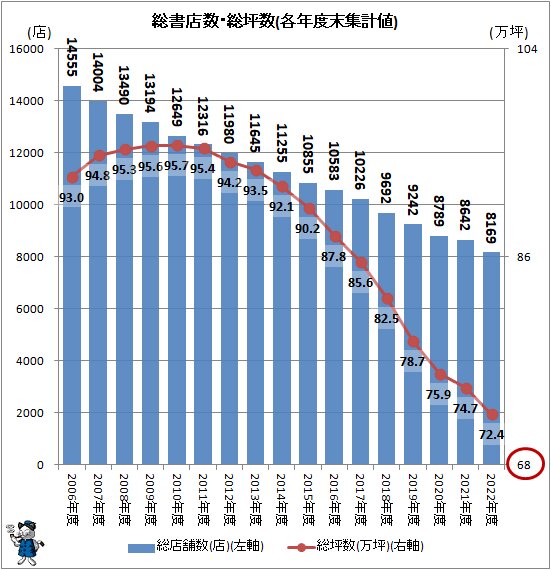

書店数の推移といえば絶賛衰退中なのですが、本屋が何故潰れてきているのかというのは、ある時期はブックオフなどの中古書屋のせいにされ、最近ではオンラインのECのせいにされたりと時代に依って様々な噂がまことしやかに言われてきていました。

引用:https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/03dbcf1a179ec6f4ee1932d6bec1eadb9bcc45d5

出版物の売上が減ってきているのかというと前回の時も同じグラフを見ましたが最近ではほぼ横ばい。主には紙の出版物を電子書籍が補う形ではあります。

引用:https://shuppankagaku.com/statistics/japan/

著者の思いとしては、書店が消えてきたという自然消滅の現象論というよりは長く続いてきた構造に依ってある意味潰れる仕組みになってしまっており、それを常態化してきたからなのではと言います。

📒 Summary + Notes | まとめノート

新刊書店ビジネスとは

どのビジネスでも基本は同じです。利益は売上と費用の差し引きから得られます。

売上ー費用=利益

本屋ではこの売上部分の次のようになります。

売上=客数x客単価x頻度

これは、新刊書店は小売り側に価格設定権がないためになるものです。(再販売価格維持契約)例えばスーパーであればその日の需給に依って高く設定したり安く設定して最適化することができますが本はいつでもどこでも同じ値段が基本です。

また一冊の本を売ると書店に入るマージンは概ね22%(書店規模などによる)。

本が書店に到着して我々の手に届くまでには出版社から、取次と流れて書店まで届きます。

出版社→取次→輸送→書店

まず諸外国と比べてこのマージンの部分が日本は22%に対してアメリカでは30〜50%、フランスでは51%。根本の原因としてはこのマージンの低さに問題があります。

さらにここに加える問題は、値段設定の悪さ、書籍一冊の低価格の維持でした。物価の推移に合わせて本も同様に値段が上がるべきものの、出版社の意図としては単価を上げると本が売れなくなるということで価格を維持して製造コストを下げ、紙の質を下げるなどの打ち手でした。

ここでつらいのは、書店の運営費や人件費は物価高騰と合わせて増えていくのに対して売り物である商品の単価は上がらない。こうなると元々薄利商売設計な所に痛手です。そうなると本屋がカフェや文房具など他の商売と複合させるというインセンティブが生まれます。

出版に関わる流通

出版は独特なシステムが多く存在するのですが、基本的には返品条件付販売と呼ばれるシステムに成り立ちます。「委託」か「買切」か2つの方法で本は仕入れることができるのですが、「買切」は基本的に書店が売り切り「委託」の場合には売れ残った本を返品することで売れた分のみの報酬を受取る仕組みです。

「買切」をすればリスクをより背負う書店にマージンが上がるのか?と言われるとマージンもさほど変わる事もなく、また買切の場合には支払いタイミングが早くなるためにキャッシュフローとしても悪い仕組みであり、実質は「委託」と呼ばれる仕組みに落ち着く構造でした。

配送を管理する人が取次です。今の時代でも書店で本を注文すると数日、一週間待つこともざらですがそれは取次が配送する仕組み、いわば取次の都合で配達が組まれている事にもよります。この取次の書店への配達の歴史を振り返ると1960年ごろにはその取次が、例えば新人作家などいわば出版社の推しの本など含め、書店側から要求されていない本を撒く「見計らい配本」と呼ばれる行為が多く見られ、書店に依っては返品率が5割ほどにも及びました。

書店側としてもうまく需要予測できないこともあるので必ずしも悪い行為では無いのですが、返品率が上がると書店としては書籍の回転率が落ちる、いわば違う本を置いておけば売れていたかもしれない機会を損失してしまうことになりました。

引用:https://shuppankagaku.com/knowledge/market_route/

書店の奮闘とビジネスの変化

書店ビジネスは基本的に待つビジネスですが、書店がいわゆる「外商」に奮闘した時代もありました、主には学校、図書館、家庭や銀行、工場などに出向いては本をセールスしていきました。おおよそ外商の終わりは1980年頃となります。

次にはやりとなったのは駄菓子屋や雑貨屋などの複合型の形態でした。また、ビデオやDVDと合わせてレンタルショップに定期的に通うところに本も併せて購入してもらう形になります。立地も郊外の大型店舗が増えていきます。

2000年頃になると、大店法などにより制限があった本屋の出店も緩和が始まったためにイオンなどの郊外型ショッピングモールへの出店も増えていきます。

少し時代は戻りますが1980年代ごろにはキオスクなどの鉄道会社系の書店が増えていきます。弘済会に代表されるようなシステムは元々負傷者や殉職者の遺族救済のための仕事づくりとしての取り組みでした。このキオスクや鉄道系の書店で問題となり始めたのは週刊雑誌の先売りでした。当時の書店で雑誌は回転率の良い、いわゆる良い商材であったのにその書店より先にスタンドで週刊誌が変えてしまうとなると売上に影響してしまいます。

また似たような時期にコンビニが増え始めそこでも雑誌の販売が客寄せの材料となりました。

さらには、町の本屋に対しての逆風とされたのは図書館でした。図書館の数が他の諸外国と比較して多くないとの話が上がり予算が当てられ公共図書館や学校図書館が充実することになります。ここで波に乗ったのは紀伊国屋書店でした。また、図書館の本として基本カードの作成やラベルの記入などを受け持つ取次が図書館へ整備された本の卸を行いました。

ECへの移行と失敗

オンライン書店への移行はもちろんアマゾンが来る前から日本で行われていましたがどれもうまく行きませんでした。アマゾンは無料で情報検索などできましたが、日本のシステムでは価値ある情報のアクセスには有料でありました。また問題となったのが配送料がかかる上に配送の手続きでも東京駅に倉庫を設置するなどしても翌日配送などは難しいものでした。

アマゾンは一定額以上の購入によれば送料無料といった取り組みやプライム会員であれば無料などのシステムにします。また翌日配送のシステムづくりも全世界での経験値や知見を活かしてアマゾンは自社の倉庫から実現することになりました。アマゾンは自社の倉庫に無い本に対しても取次や出版社からのスケジュールの理解をすることにより販売サイトに配達予測を記載する仕組みを作っていきました。

また、批判の対象となったものはアマゾンのポイント付与などの実質割引とみられる制度でした。値引きをできない書店に対してアマゾンで購入すれば実質値引きとみられるポイントが付与され、さらには送料が無料であり翌日配送となるのは過去日本のオンライン書店が実現しようとしてできなかった事が全て実現されました。

感想

本屋のビジネスや歴史を振り返っていきなぜ町の本屋さんが潰れてしまう状態にあるのかをみていきました。根本的な単価の低さや固定された利益率の商材でしか戦えないビジネスであり、物価高騰とミスマッチした状態が放置されてしまいました。

町の書店の切り札とされていた雑誌や週刊で新発売するものが売上を支えていましたが、その切り札の雑誌も駅のスタンドやコンビニに売上が奪われてしまう状況に陥りました。

本の流通も間に挟まる取次の様々な事情や計らいにより書店が欲しい本が受け取れないことや高い返品率により物流コストも業界として重荷になります。正確な発注システムも上手く設計できず、書い手はAmazonで買うと正確な配達日や在庫も分かる上に送料もかからずまたポイント付与などの割引なども受けれるために、アマゾンで買う方が便利になります。

自分自身も定期巡回として本屋には訪れ人気の本や発売された本のチェックをするのですが町の本屋へ足を運ぶ機会は確かに減っています。地方へ行ったときなどは小さい本屋へも行き地方独自の選書などを見て応援の意味を込めて買ったりするのですが、買う量といえば殆ど楽天ブックスの買い周りなどが多くなっています。また楽天ブックスも在庫が切れているときなども多いのでそうなるとアマゾンでといったルートです。

アマゾンほど配送サービスや在庫予想が充実していなくても良いのですがさらにアマゾンが優れていると思うのは検索したときの精度の良さやおすすめの表示も段違いに良い印象です。楽天ブックスやその他オンライン書店、ブックオフオンラインなども検索システムがもっと整備され、レコメンド機能のようにそのプラットフォームで本好きの人が滞在する機会を整えればより良くなる気がします。

純粋により良くしていった、困り毎を一つずつ解決していったアマゾンの優秀さがより理解できます。アマゾンで唯一もっとあれば良いなと感じるのはブックマークして買いたい本や気になった本をリストしておく機能でしょうか。個人的にはメルカリやブックオフオンラインでブックマークや良いねしておくことでメモ代わりに使っています。

日本企業、特に楽天ブックスには頑張って欲しいのですが、日本の書店が輝く時代は来るのでしょうか。

📚 Relating Books | 関連本・Web

- https://amzn.to/4o0hUkX 出版営業入門 第4版 (新入社員のためのテキスト) 単行本(ソフトカバー) – 2021/4/30 日本書籍出版協会研修事業委員会 (著)

- https://amzn.to/3WlXUx4 ブック戦争の記録―日書連書籍マージン2割5分獲得委員会実行委員長報告 (1977年) - – 古書, 1977/4/1 松信 泰輔 (編集)

- https://amzn.to/4opLuAi 書店の未来を創造する: 本の学校・出版産業シンポジウム2011記録集 単行本 – 2012/7/1 本の学校 (編集)

- https://amzn.to/3KVmxyl いま、子どもの本が売れる理由 (筑摩選書) 単行本(ソフトカバー) – 2020/7/15 飯田 一史 (著)

- https://amzn.to/4ngopyM まっ直ぐに本を売る: ラディカルな出版「直取引」の方法 単行本 – 2016/6/6 石橋 毅史 (著)