國貞さんの財務三表シリーズ三冊目である活用法について読みました。一冊目で基礎的な話や全体像を理解して2冊目、3冊目でそれらをどう見ていけばよいのかという点を学ぶ流れがとても分かりやすく良いシリーズでした。

本書は事業のフェーズでの財務に関してやキャッシュフローについて、またオリンパスの事例からみる粉飾決算のスキームなど知ることができました。

引用:https://www.jmac.co.jp/column/detail/chie002.html

📒 Summary + Notes | まとめノート

ドラッカーから学ぶ

本書で度々ドラッカーについて言及されています。資本主義のあり方として会社は株主のものではありますが、ドラッカーは社会を生き物として、会社はその社会の中の一つの組織であると言いました。資本主義の非効率性にも言及されていたようです。

ドラッカーが考える企業の4つの機能

財務諸表から読み解く経営者の意思

財務諸表からは会社のフェーズに適した経営になっているかなど経営者のスタンスが表れます。特に顕著なのは会社の歴史で積み上げられてきたBSであり主に4つのパターンが見られます。

- 一般的な企業

- 超優良企業:豊富に利益剰余金があり有利子負債が少ない

- 苦しい企業もしくは積極拡大型企業:利益剰余金の積み上げがなく負債と有利子負債が大きい

- 債務超過の企業:資産よりも大きな負債と有利子負債を抱えている企業

比較の例としてマクドナルドとゼンショーが挙げられており、マクドナルドはいわゆる優良企業型、ゼンショーは積極拡大型のBSをしております。

財務諸表から事業再生案を考える

-

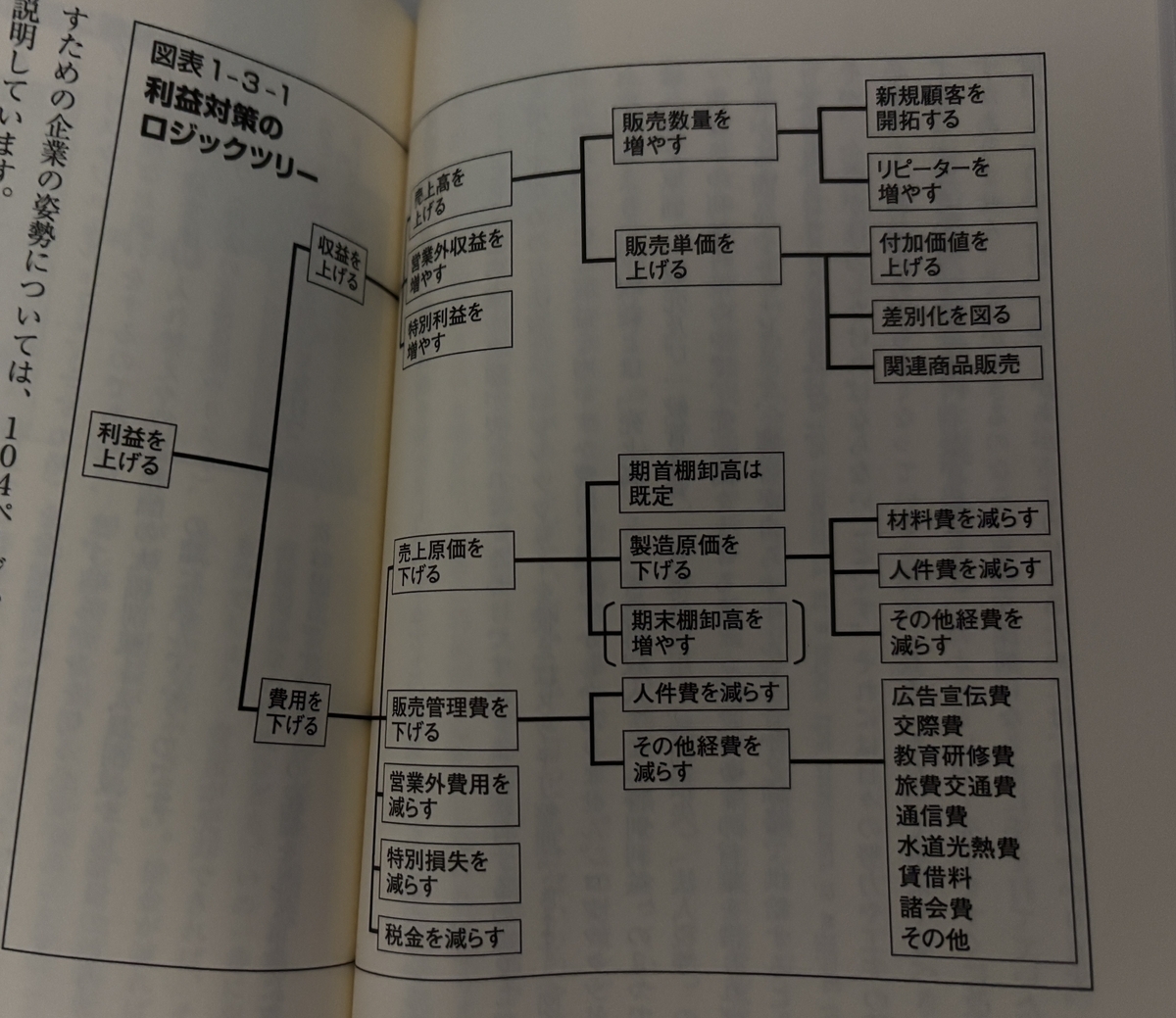

PLから考える 本書で紹介されているのはまずPLから考える進め方です。利益を増やすためには収益を増やすまたは費用を減らすしかありません。 収益:売上高、営業外収入、特別利益 費用:売上原価、販管費、営業外費用、特別損失、法人税など 詳細のロジックツリーには本書内に描かれております。これらの中から効果的なものを選択して実行するわけですが、人件費は影響の大きな部分であり、リストラが行われるのはそのためです。

-

BSの左側に手をうつ 次に考えるポイントはBSになります。事業に直接関係のない土地などの固定資産に関する部分をカット、また不採算事業の分社化などがよくみられる方法です。

-

BSの右側に手をうつ 次に考えるのはBSの右側でここでは借金の削減がメインです。営業キャッシュフローが多くても借金が多くなれば財務キャッシュフローが大幅に悪くなり投資も行いにくい環境になってしまうためです。

-

キャッシュフローを改善する 次に考える点はキャッシュフローです。具体的には支払いを遅く、回収を早くするという流れで会社内にあるキャッシュの量を増やすことです。 会社の支払いは殆ど掛け払いであるため(物の方が先に動く)キャッシュフローが良くないと黒字倒産なんてこともあります。また在庫を減らす(回転をよくする)ことも一つの方法です。

予算について

予算策定のスタートは「最大の制約要因のもとで期待できる売上高はいくらか?」から始まります。これは企業によりまちまちで、生産能力であったり、営業マンであったり、市場規模や市場シェアであったりします。本書で紹介されているステップは次の通りです。

- 最大の制約要因のもとで期待できる売上はいくらか?

- 計画した売上のもとではどんな費用が必要になるか?

- 計画した売上と費用から利益はいくらになるか?

- 計画した売上にはどんな流動資産がいくら必要になるか?

- 計画した売上にはどんな固定資産がいくら必要になるか?

- 計画した資産を調達するにはいくら資産が必要か?

この流れで損益分岐点分析を行い限界利益の確認を行います。その後CVP分析(Cost:費用、Sales Volue:売上高、Profit:利益)を行い代替案を検討します。例えば販売単価を下げるのか、広告を増やすことをするのかなどです。

現金の動きについて

ビジネスにおいて殆どは売掛、買掛であり現金の動きのない取引を記録したり減価償却なども現金の動きのないものをPLに計上します。

そのため、利益が出ていても現金がまだ手元に入ってきていないケースなどが多くあります。「利益は意見、現金は現実」と言われるように、会社が倒産するのは現金が回らなくなった時になります。

オリンパスは株式投資などで1000億円の含み損があったのですがその損を隠すために受け皿ファンドに損失隠しを行い、新社長就任にあたりこの記録が明るみにでました。

https://www.olympus.co.jp/jp/common/pdf/if111206corpj_1.pdf

世の中は投資とリターン

会社の活動はお金を集めて投資を行い利益を出すことという3ステップを何回も本の中でみましたが、これは個人単位にも当てはまることです。

本書では家庭でもBSを作ってみたらよいと提案があります。そこから健全であるのか、優良な部類なのか(借金が少なく正味財産が大きい)、苦しい家庭であるのか、債務超過であるのか確認ができます。

個人や家庭の場合には借金が多くても家を買って家族と暮らすという効用はその時にしか得られないものもあります。そのためいつ積極的に借金をするのか、はたまた健全な財務を目指した方が気持ちよく過ごせるのかなどは個人で効用を考えて判断するしかありません。

感想

國貞さんの財務本三冊読み切ってみましたがとてもおもしろく、会社決算を見る時に注意してみようと思える視点が増えました。自分のものに落とし込んでいくためにも多く決算書を読み、またアナリストレポートなどからどのような視点でプロはみているのかなども勉強したいと思います。

PIVOTなどのYoutubeメディアでも類似した話が多くあり本を読むのは、という方々には動画から入るのも良いかなと思いました。

投資家が好みそうなBS、CFなどの見極めや企業のスタンスを読み取めるようになれればと思いますが先は長そうです。